中外农业种植技术哪家强?国外农业创业者与中国农学研究生碰撞又会擦出怎样的火花?5月28日,来自秘鲁、乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚、巴基斯坦、中国等八个国家的18名青年农业创业者齐聚大理古生村,开启为期3天的“2025数字农业创新训练营”(简称“本届训练营”)云南站活动。

本届训练营由联合国粮食及农业组织(FAO)、浙江大学与拼多多联合主办,以大理古生村的数商兴农科技小院为主阵地之一,通过了解科技小院人才培养和绿色高值种植模式、深入当地家庭调查农户行为性格画像、实地探访大理特色水果示范园区等环节,旨在促进中外青年充分交流切磋助农兴农技术,推动数字农业创新持续发展。

参与本届训练营的选手,为历届“全球农创客大赛”的主要获奖者,他们在农业科技领域有着独特且丰富的创业经验。

科技小院,是中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁团队首创的农业复合型人才培养模式,集科研创新、技术服务和人才培养于一体。大理古生村,是科技小院矩阵化、规模化、体系化服务最突出的村落之一,也是中国乡村振兴实践的典型代表。本届训练营落地于此,旨在向海外青年农业创业者输出中国智慧农业前沿理念和成果,共同探寻适宜各国农村发展的方案。

建设农业强国,离不开人才、知识、技术等创新要素的跨国流动。从持续推动国内农产品上行,到连续支持五届“全球农创客大赛”、三届“科技小院大赛”,再到联合主办本届训练营,拼多多始终坚守数商兴农、科技强农,积极推动农业现代化。

今年4月,拼多多在快速变化的市场环境下牺牲短期利润宣布推出“千亿扶持”计划,继续投入真金白银助商惠农,农业科研创新与技术推广就是其中一部分。未来,拼多多还将一如既往发挥平台数字化优势,从农业产业链源头助力乡村振兴、改善农村生产和农民生活。

中外青年深入农村碰撞交流

罗宾森是“2024全球农创客大赛”金奖团队代表。从南美洲西部的秘鲁到中国西南部的云南,17000多公里的距离抵挡不住他对农业的热情。本届训练营组织的各项活动,让他印象最深刻的就是入户调研――了解农户性格行为画像。

5月28日下午,踩着淅淅沥沥的小雨,罗宾森跟随调研团来到了云南大理湾桥镇南庄村村民何月池家中。三四层楼高的房子、入户有个小花园,装修简单明亮,“跟我们国家的农民不太一样。”罗宾森心想。

何月池身材娇小,长期高原紫外线照射令她皮肤偏黑。从样貌完全看不出她已经有30多年农事经验,唯有一双骨节粗大、血管凸出的手泄露了她的秘密。

“家里有几亩地、主要种植什么作物、今年收成怎么样”“有没有使用过农业机械、分别是哪些”“从哪里获得最新的农业技术信息”“每年收入水平如何”“是否希望获得农业专业人士帮助”……从未出过大理的何月池,第一次与外国人面对面沟通,难免有些紧张、拘谨,声音轻细地作答。

随着一个个问题推进,罗宾森对何月池的基础情况、农事习惯、性格偏好等有了更清晰的了解,对中国三农发展现状也有了初步认知,“机械种植方式和先进种植理念,正在逐步改变当地农户。这里的农业已经朝着生态保护和高值高产方向推进,有助于农业粮食体系可持续发展。”

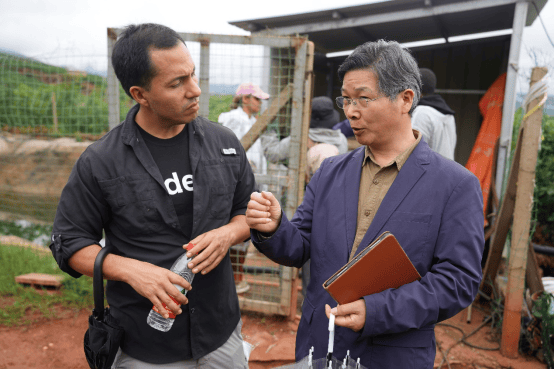

▲ 秘鲁农创客罗宾森(左)与浙江大学食物经济与农商管理研究所所长卫龙宝讨论有机水肥发酵系统。王磊|摄

▲ 秘鲁农创客罗宾森(左)与浙江大学食物经济与农商管理研究所所长卫龙宝讨论有机水肥发酵系统。王磊|摄

次日一早,调研团又前往大理宾川柑橘科技小院示范园考察。宾川县地处金沙江干热河谷南岸,四季温度适宜、光照充足,非常适宜果蔬生长,素有“中国柑橘之乡”“中国水果之乡”的美誉。

但由于柑橘种植密度大、农民施肥方式不合理,导致当地施肥不均、土壤整体偏酸性。为了扭转这一局面,宾川柑橘科技小院围绕“双减一排”(减化肥、减农药、减少碳排放)目标,利用大数据指导土壤治理、引入水肥一体灌溉方式、有机水肥发酵系统等新技术手段,以实现降本增效与土壤健康。

▲ 肯尼亚农创客凯莱布准备品尝大理宾川柑橘科技小院示范园种植的沃柑。王磊|摄

▲ 肯尼亚农创客凯莱布准备品尝大理宾川柑橘科技小院示范园种植的沃柑。王磊|摄

肯尼亚农创客凯莱布过去主要从事绿色冷链运输相关工作,较少接触农业源头种植业。品尝到示范园里脆甜的沃柑,看到园区里庞大的菌种发酵装置,了解到这项技术可以实现亩产值28000元/亩,他连连点头表示肯定,“这种微生态种植理念,非常值得在非洲推广。”

随后,在宾川柑橘科技小院主导企业云南